26年にわたり続く三カ国の環境協力

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM: Tripartite Environment Ministers Meeting)は、1999年(平成11年)に始まりました。北東アジアの中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂に会し、本地域および地球規模の環境課題について対話を行い、協力関係を強化することを目的に、各国持ち回りで開催されています。

TEMMではこれまで、大気汚染や黄砂、廃棄物管理、化学物質対策、生物多様性の保全など、アジア共通の課題に取り組んできました。また、環境教育や若手交流、企業間の技術協力などへと発展し、三カ国の信頼と連携を深める基盤となっています。26年間にわたる継続は、環境分野における地域協力の成熟を象徴しています。

準備と対話の積み重ねが支える合意形成

TEMMは年に一度の会合として開催されていますが、その実現までには、各国間で複数回の準備会合が行われます。OECCは、環境省を支援する立場として、会議文書や議題案の整理、調整の実務を担当し、各国の意見を踏まえて合意形成を支える役割を果たしました。こうした「見えない準備」の積み重ねが、会合当日の円滑な進行と成果文書の採択につながっています。

持続可能な未来へ向けた三カ国の合意

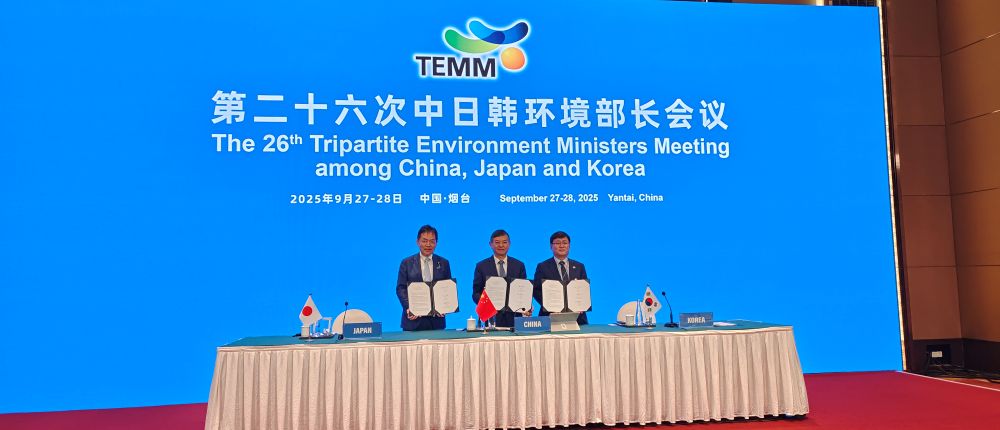

2025年9月27日から28日にかけて、中国・煙台市で「第26回日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM26)」が開催されました。本会合には、日本・中国・韓国の環境大臣が出席し、2021〜2025年の共同行動計画(TJAP 2021–2025)の成果を振り返りながら、気候変動、生物多様性、資源循環などの分野における今後の協力の方向性について意見交換が行われました。

今回の会合では、今後5年間の協力の方向性を示す「日中韓環境協力共同行動計画(TJAP 2026–2030)」が採択されました。この新たな計画では、「大気環境」「気候変動」「生物多様性」「資源循環」「環境教育」など8つの優先分野を設定し、政策対話や技術協力、共同研究を通じた実践的な協力を進めていくことが確認されました。

また、共同コミュニケでは、「グリーン・低炭素社会への移行」「カーボンニュートラルの実現」「海洋・プラスチックごみ対策」「外来種への対応」など、地域と地球規模の両面で協力を進めていくことが合意されました。TEMM26は、次期5年間の共同行動計画を通じて、三カ国の環境協力の方向性を定める重要な節目となりました。

会議を支えた現場の力 ― OECCの多面的な取組

OECCは、環境省の委託を受け、本会合および関連イベントの運営を総合的に支援しました。通訳手配・翻訳、資料作成、会議記録や報告資料の制作など、会議全体を支える幅広い実務を担当しました。

現場では、資料の更新などが直前に発生することもあり、柔軟で迅速な対応が求められます。OECC職員は、これまで培った経験とチームワークを活かし、三カ国が安心して協議を進められる環境を整えました。

(隅越次長と松清研究員)

また、サイドイベントの運営にも深く関わりました。

・日中韓環境ビジネス円卓会議(TREB)では、「グリーン・低炭素転換」をテーマに、産業界や研究機関、金融機関が脱炭素や循環経済の取組を共有し、協力の可能性を議論しました。

・ユースフォーラムでは、三カ国の若者が「気候変動に強い未来へ~ユース・エンパワーメントで社会を変える~」をテーマに、未来に向けた提案を行い、大臣へ直接報告しました。

・環境協力功労者表彰では、長年にわたり地域の環境研究や大気観測に貢献してきた専門家が表彰され、科学的知見の共有と人材育成の重要性が再確認されました。

これらのプログラムは、OECCが現場で支えた多様な連携のかたちであり、国や世代、分野を超えて「協力の場」を築く実践の成果といえます。

“対話をつなぐ力”を次の協力へ

TEMM26では、三カ国の環境大臣が「協力の深化」「科学と政策の連携」「次世代の育成」という共通の方向性を確認しました。OECCは、これまでの現場経験と専門性を活かし、今後も地域協力を支える実務パートナーとして、環境対話の運営や官民・若手交流の推進を支援していきます。

環境課題の解決には、立場を越えた理解と、信頼に基づく調整の力が欠かせません。OECCは、26年にわたり続くこの協力の流れを未来へとつなぎ、アジアの持続可能な発展に貢献してまいります。